М.Б. Пашинин «Деятельность Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума по подготовке 400-летия юбилея мученика за Старую веру»

Идеи о подготовке к 400-летнему юбилею протопопа Аввакума начали обсуждаться еще в 2016 г. на одной из первых межстарообрядческих конференций, организованных Культурно-паломническим центром в Московском доме национальностей. На Всемирном старообрядческом форуме в октябре 2018 г. идея празднования была поддержана всеми староверскими согласиями, что было отражено в резолюции.

В декабре 2018 г. на съезде староверов-поморцев был одобрен эскиз скульптора Н.С.Сюхина из Архангельска за основу создания памятного знака – барельефа из бронзы на территории Нарьян Марской старообрядческой общины. В сентябре 2019 г. во время освящения памятного креста на месте сожжения прот. Аввакума с соузниками в Пустозерске представителями Российского Совета и поморских общин России и Белоруссии состоялась встреча с губернатором НАО А.В.Цыбульским, на которой глава округа выразил всемерную поддержку проекту памятного знака, а также проведению Международной исторической конференции в Нарьян Маре и международного крестного хода в Пустозерск. На встрече также присутствовал главный советник Управления внутренней политики Администрации Президента РФ А.А.Терентьев

В течение 2019 г. руководитель КПЦ им. прот. Аввакума М.Б.Пашинин находился в постоянном контакте со скульптором С.Н.Сюхиным, консультируя с церковно-канонической точки зрения детали изображения памятного знака. Обсуждались все важные сакральные символы – двоеперстие, форма креста, лестовка и т.д. В основу изображения лика Аввакума был положен архетип староверов, сохранившийся в Нижегородской области, (как известно, прижизненных портретов Аввакума не было). Кроме того, КПЦ приступил уже в 2020 г. к разработке памятной медали с изображением прот. Аввакума к Международному Старообрядческому форуму 20-21.10.2020. на основе изображения памятного знака скульптора С.Н.Сюхина.

Большое значение староверы-поморцы придавали проведению международного крестного хода, запланированного на конец июня 2020 г. из Нарьян Мар в Пустозерск. Планировалось до сотни участников, как из России, так и Зарубежья. Но, однако, из-за пандемии коронавируса многие регионы оказались закрытыми, также как и границы РФ. Руководство НАО с пониманием отнеслось к необходимости переноса торжественных мероприятий, но в тоже время они были существенно ограничены. 05.09.20 состоялось торжественное открытие памятника прот. Аввакуму на территории Нарьян Марской поморской общины. Присутствовал глава Древлеправославной Поморской Церкви о. Виктор Шамарин, губернатор НАО Ю.В.Бездудный и другие официальные лица. Бронзовый барельеф с изображением Аввакума в полный рост с высокоподнятым двоеперстием, как символ проповеди Старой веры, украсил не только музейный комплекс Нарьян Марской поморской общины, но и город в целом. Памятный знак стал как бы центром небольшого «староверского городка», который образовался вокруг храма общины. В этот же день прошла конференция «Пустозерская проза протопопа Аввакума – мировое духовное и культурное наследие» в Доме культуры с. Тельвиска. Основную заботу о подготовке конференции взяло на себя Музейное объединение НАО во главе с Е.Г.Меньшаковой при сотрудничестве с КПЦ им. прот. Аввакума. Несмотря на ограничение количество участников в работе Форума приняло участие девять представителей поморцев из разных регионов Россиии. Прозвучали глубокие и интересные доклады по мировоззрению, иконографии Аввакума, о проведении юбилейных мероприятиях памяти мученика в разных регионах России.

Крестный ход прошел на следующий день 6 сентября в Пустозерске. К сожалению, многие паломники из-за лимита на участие в мероприятии не могли приехать и крестный ход был проведен лишь от берега Пустозерска к памятным часовням, установленным там в 2012 г. Тем не менее это было торжественное и духовное событие для староверов как России, так и всего мира. Сводный хор Московской и Невской общин при участии представителей Сибири, Урала и других регионов России торжественно пропел заупокойную литию у памятного креста и панихиду по священномученику протопопу Аввакуму. Организация крестного хода стало возможной благодаря тесному сотрудничеству КПЦ им. прот. Аввакума с Российским Советом Древлеправославной Поморской Церкви.

Одним из важных мероприятий юбилейного 2020 г. должен стать Международный Старообрядческий форум 20-21 октября в здании Пашкова дома РГБ (Рукописный отдел, где хранятся в том числе многие староверские собрания). К юбилейному мероприятию готовится издание иллюстрированного альбома «Искры костра Аввакума» при сотрудничестве с Пушкинским домом и БАН (СПб), руководитель проекта Г.В.Маркелов.

Также при участии КПЦ им. прот. Аввакума в Музее-школе акварели им. Андрияки (Москва) отрыта проведение большой выставки, посвященной в целом истории Староверия. Фотовыставку «Староверие Севера», также предметы книжности и медного литья преображенской традиции представляет председатель КПЦ им. прот. Аввакума М.Б.Пашинин. Из печати вышел выпуск Каталога выставки.

Председатель правления КПЦ им. прот. Аввакума М.Б.Пашинин

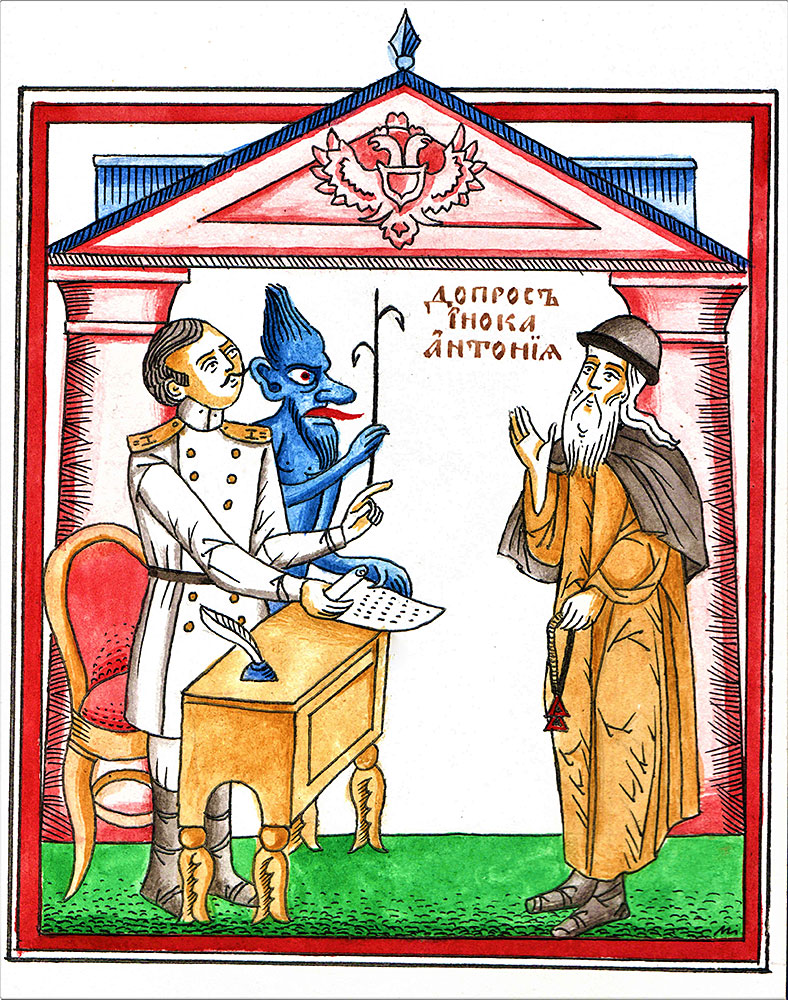

«Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст

«Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст